なぜ今、「レシピ」を捨て「冷蔵庫」を開けるべきなのか

現代のビジネス環境は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとったVUCA時代と呼ばれています。テクノロジーの急速な進化、価値観の多様化、そしてAIの登場などにより、市場や社会の未来予測は極めて困難になっています。

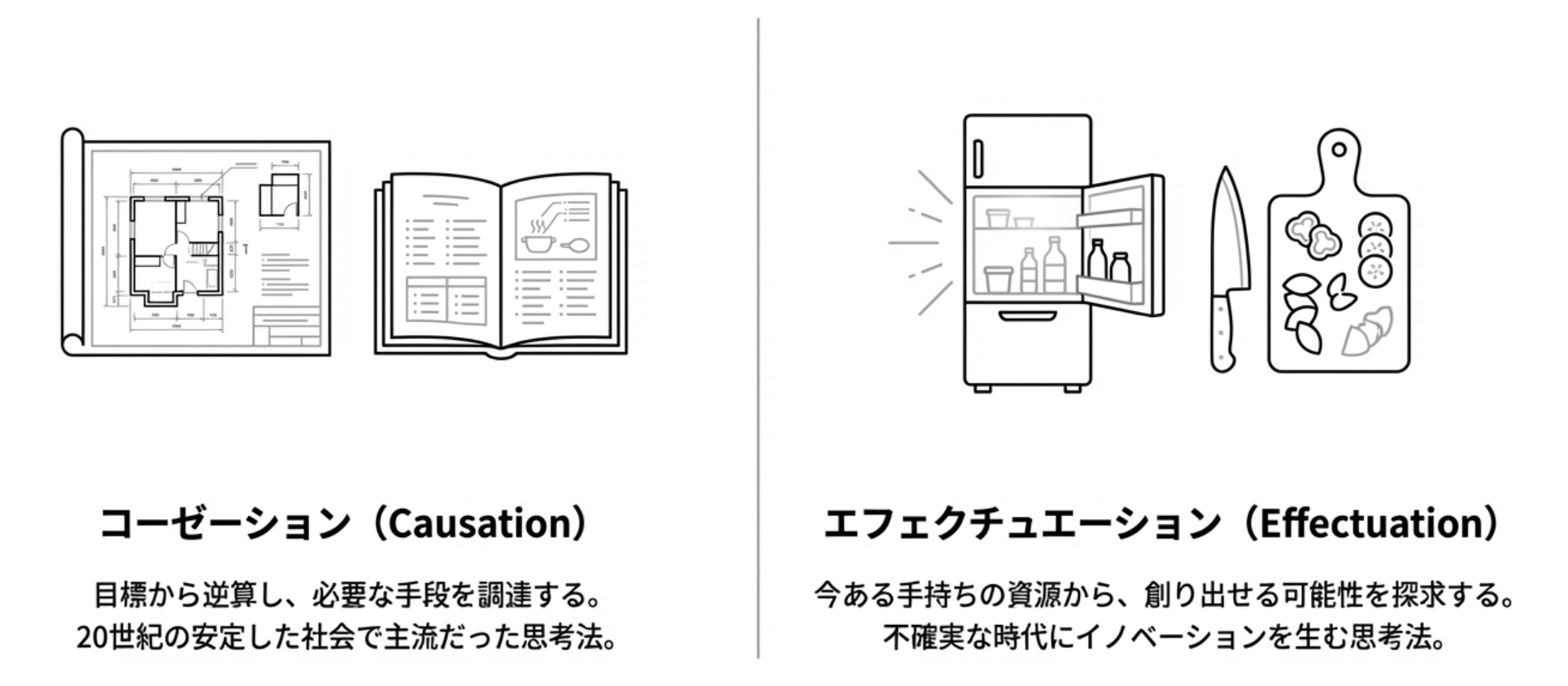

かつて安定していた20世紀の工業化社会においては、緻密な計画(レシピ)を立て、必要なリソース(材料)を調達して実行するコーゼーション(Causation)、すなわち「レシピ型経営」が主流でした。これは、目標から逆算して手段を考える「目標設定型アプローチ」です。しかし、未来予測が困難な現代において、完璧な事業計画は一瞬で無意味になるリスクを抱えています。

そこで、不確実性の高い状況下でもイノベーションを生み出す思考法として、インド人経営学者サラス・サラスバシー氏が提唱したエフェクチュエーション(Effectuation)が注目を集めています。

エフェクチュエーションは、優れた起業家に共通する意思決定プロセスや思考方法を体系化した市場創造の実行理論であり、成功した起業家の89%がこの理論を実践していることが研究により示されています。

この理論の本質は、「完璧なレシピよりも、冷蔵庫を開けて考える力」に喩えられます。つまり、「あるもので何ができるか?」を問い、今ある手持ちの資源から可能性を広げる「シェフ型思考」です。本記事では、このエフェクチュエーションの全体像、成功原則、実践事例、そして不確実な時代を生き抜くためのマインドセットを徹底的に解説します。

エフェクチュエーションとコーゼーションの決定的な違い

エフェクチュエーションが従来の経営学の主流であったコーゼーションと異なる点は、思考の起点と未来への対処法にあります。

| 特徴 | エフェクチュエーション (シェフ型思考) | コーゼーション (レシピ型思考) |

|---|---|---|

| 思考の起点 | 手段起点:「私は何ができるか」から出発 | 目標起点:「何をすべきか」を逆算 |

| 未来への対処 | コントロール(影響を与えて未来を創造) | 予測(分析に基づき未来を推定) |

| リスクへの姿勢 | 許容可能な損失を定める(ダウンサイドの限定) | 期待リターンを追求する(アップサイドの最大化) |

| 適した場面 | 目標が不明確な新規事業(0から1) | 目標が明確な事業拡大・効率化(1から10) |

エフェクチュエーションは、予測不可能な未来を予測するよりも、自らの資源を活用して周囲に影響を与え、未来をコントロールしていく「非予測的コントロール」のスタンスを取ります。

エフェクチュエーションの思考の起点:3つの資源(手持ちの材料)

エフェクチュエーションの出発点は、自分が今すでに持っている「3つの資源(手持ちの材料)」の棚卸しです。このプロセスは、冷蔵庫を開けて「何が作れるか?」を考える料理人と同じ思考法です。

資源1:Who I am (私は誰か)

特質、能力、属性など、自分自身の内面的な要素です。 個人のユニークな性質や才能、価値観など、他者との差別化を図る上での核となる強みを利用します。この資源は、行動の動機付けや倫理観の源泉となります。

資源2:What I know (私は何を知っているか)

教育、専門性、経験といった、学習や人生経験を通じて得られた具体的な知識や技術的資産です。 イノベーションはしばしば異なる専門性の結合から生まれるため、既存の知識を異分野に適用するなど、資源の柔軟な利用を可能にします。

資源3:Whom I know (私は誰を知っているか)

社会的ネットワーク(人脈、コネクション)です。 家族、友人、取引先、業界内の知己など、自分が持っている人的つながりは、新しい取り組みを始めるときに最大の資源の一つとなります。これらのつながりを活用することで、他者の持つ手段を自らの手段に加えることが可能になり、リソースが大きく拡張されます。

成功を引き寄せる「冷蔵庫型経営」5つの原則

エフェクチュエーションの5つの原則は、不確実性に対応するための具体的な行動規律であり、相互に連携し合うフレームワークです。

原則1:手中の鳥の原則(Bird in Hand Principle)

これは、エフェクチュエーションの手段起点アプローチを具体化する原則です。 新しい方法をゼロから探すのではなく、すでに手元にある資源(3つの資源)を最大限に活用し、そこから新しい価値やビジネスチャンスを創造することを重視します。例えば、社内の技術力や人材の強みを見直し、それらを組み合わせることで新製品や新サービスを開発するといったアプローチが考えられます。

原則2:許容可能な損失の原則(Affordable Loss Principle)

この原則は、失敗しても許容できる損失(コスト、時間、評判など)をあらかじめ設定し、その範囲内で行動にコミットすることです。 期待リターンを追うのではなく、「超えてはいけない損失のライン」を定めることで、リスクのダウンサイドを限定し、心理的なハードルを下げます。これにより、失敗を恐れずに小さな一歩(許容可能な味見)から迅速に挑戦し、学習を最大化することが可能になります。

原則3:クレイジーキルトの原則(Crazy-Quilt Principle)

これは、多様なステークホルダーと交渉し、協力関係(パートナーシップ)を築く原則です。 色や形が不ぞろいな布を縫い合わせるパッチワークのように、顧客、協力会社、そして時には競合企業さえも潜在的なパートナーとして捉えます。この共創関係により、パートナーが持つ手段が自分のリソースに加わり、単独では達成困難な目標も実現可能になります。

原則4:レモネードの原則(Lemonade Principle)

この原則は、「人生がレモンを与えたら、レモネードを作りなさい」という格言に由来し、予期せぬ出来事や逆境をチャンスとして捉え、創造的解決を通じて新たな価値に転換することを促します。 物事が計画通りに進まないとき、それを否定せずに学習機会と捉え、ポジティブな状況転換を図る柔軟な思考を育成します。

原則5:飛行機の中のパイロットの原則(Pilot-in-the-plane Principle)

これは、上記4つの原則を貫く世界観であり、未来は予測するものではなく、自らがコントロールし創造していくものと考える主体性(エージェンシー)を強調します。 パイロットが天候(外部環境)をコントロールできなくても操縦桿(コントロール可能な要素)に集中するように、不確実な環境下でも、自分の時間の使い方や、誰と協力するか、どんな実験をするかといったコントロール可能な要素に集中して柔軟に対応することが重要です。

世界の成功者が実践した「冷蔵庫経営」の具体事例

エフェクチュエーションの「冷蔵庫思考」は、イノベーションを起こした数多くの企業に見られます。

Apple:スティーブ・ジョブズの「ガレージキッチン」

Appleは1976年にジョブズの自宅ガレージで誕生しました。彼らは最初から巨大な市場を狙ったのではなく、極めて個人的な動機から「自分たちが使いたいコンピュータを作る」という活動から始まりました。

- 手中の材料(手段からの出発): ジョブズ(大学中退、カリグラフィーや禅の思想に魅了された美意識)とウォズニアック(HP勤務のエンジニア、電子工学、回路設計の専門性)という、彼ら自身のスキルと情熱。

- 許容可能な損失: 初期投資はわずか1,350ドルで、愛車や電卓を売って資金を捻出しました。失敗しても生活が破綻しない範囲でスタートしました。

- レモネードの原則: 初期のApple Iが販売店で「キーボードとケースがないと売れない」と批判された際、これを障害ではなく、より洗練されたApple IIの開発に向けた貴重なフィードバック(機会)として活用しました。

Airbnb:「朝食シリアル」戦略

Airbnbの創業者たちは、家賃の支払いに困窮していた際、市内のカンファレンスでホテルが満室になっている状況に着目しました。

- 手中の材料(手段からの出発): 自宅のリビングルーム、エアマットレス3つ、朝食用のシリアル、デザイナーとしてのスキル。

- 許容可能な損失: 初期投資はほぼゼロ。エアベッドを片付ければすぐに元に戻るリスクの低い実験でした。

- レモネードの原則: 2008年の大統領選挙の際に、宿泊施設不足をチャンスと捉え、選挙戦にちなんだシリアルをデザインして販売しました。その収益で事業を継続し、危機を乗り切りました。 彼らは、宿泊施設ではなく、地元の人との交流体験という、コントロール可能な要素に焦点を当てて価値を創造していきました。

メルカリ:「押し入れの在庫」

メルカリは、日本の家庭の「押し入れに眠る不用品」が実は大きな価値を持っているという、身近なリソース(冷蔵庫の残り物)に注目しました。

- 手中の材料: 前会社の売却益、モバイルアプリ開発経験、日本の「もったいない」文化への深い理解。

- 手段からの出発: 「巨大ECプラットフォーム」ではなく、「スマホで簡単に売買できる仕組み」という、最小限の機能(MVP)でわずか2か月でリリースしました。

- クレイジーキルトの原則: 当初予想していなかった主婦層の利用が活発になったというユーザーの反応(フィードバック)を見て、「らくらくメルカリ便」「メルペイ」などの機能を追加し、ニーズに合わせてサービスを進化させていきました。

任天堂:老舗企業に見る資源の転用

任天堂は1889年の花札製造から始まり、玩具、電子ゲーム、家庭用ゲーム機へと事業を転換してきましたが、壮大な計画があったわけではありません。

- 資源の転用: 花札製造で培った印刷技術と遊び文化の理解、玩具製造で得たプラスチック成型技術、電子ゲーム時代には電卓用液晶技術の転用など、その時代ごとの「手持ちの材料」を最大限に活用し、市場の変化に合わせて事業を進化させてきました。

エフェクチュエーションの実践方法:個人と組織での活かし方

エフェクチュエーションは、起業家だけのものではありません。会社員が新規プロジェクトを立ち上げる際や、キャリアチェンジを考える人にも適用可能な思考法です。

個人のための「お試し料理」実践ステップ

個人がエフェクチュエーションを始める際の最大の利点は、「許容可能な損失」の原則に基づき、週末の副業や小さな実験からスタートできることです。

例えば、週末起業は生活の安定を保ちながら実験できる、低リスクな実践法です。

「最初の1円」を稼ぐ7つのステップは、この低リスクでの学習サイクルを加速させます。

- 材料の棚卸し: スキル、知識、人脈をリスト化し、最も簡単に始められる組み合わせを選ぶ。

- 最小限の製品化: 1時間で提供できるサービスや、無料ツールで作成可能なコンテンツなど、可能な限りシンプルにする。

- 価格設定: 競合の3分の1〜2分の1程度の「お試し価格」を設定する。

- 最初の顧客探し: 友人や知人から始め、「モニター募集」としてフィードバックを依頼する。

- 提供と記録: 誠実に対応し、詳細な記録を残す。

- 改善: フィードバックを分析し、問題点を洗い出し、次回に向けた改善案を作成する。

- 本格スタート: 価格を正規料金にし、定期的なサービス提供を開始する。

組織で実践する「冷蔵庫イノベーション」

エフェクチュエーションは、組織全体のイノベーション能力(動的ケイパビリティ)を高めるための戦略的フレームワークでもあります。

組織の「レシピ依存症」からの脱却

多くの大企業は、詳細な計画が必須とされる「計画中毒」や、100%の成功確率を求める「完璧主義」といった「レシピ依存症」に陥りがちです。これにより、現場の創造性が阻害されます。 レシピ依存症を克服するためには、失敗を「学習」として捉える文化の醸成が不可欠であり、Googleの「20%ルール」や3Mの「15%カルチャー」のように、業務時間の一定割合を自由な研究に充てる仕組みなどが有効です。

「実験キッチン」の設計と「許容可能な味見」提案術

組織内でエフェクチュエーションを実行するには、失敗が許容される安全な実験空間「実験キッチン」が必要です。

- 実験キッチンの要素: 通常業務とは別の時間・空間を確保し、失敗OKというルールを明文化し、予算の上限を設定します。成功指標は売上ではなく「学習」を重視します。

- 上司への提案術: リスクを恐れる上司を説得するためには、「許容可能な味見」提案術が有効です。これは、許容可能な損失に基づいて、最大予算、期間、人数を明確に限定することです。失敗しても通常業務に影響がないこと、最悪の損失額を伝えることでリスクを最小化し、「組織能力の向上」といった学習価値を強調します。

組織文化を変える「シェフ型リーダーシップ」

組織にエフェクチュエーションを根付かせるためには、リーダーシップを「レシピ型」から「シェフ型」へ転換する必要があります。

シェフ型リーダーは:

- リソースの提供: 材料(リソース)を提供し、必要な権限を委譲する。

- 創意工夫の奨励: 大まかな方向性を示し、部下の創意工夫を奨励する。

- 失敗の活用: 失敗を調味料として捉え、失敗から学ぶ文化を作る。

- 共創とボトムアップ: 顧客と共に価値を作ることを大切にし、ボトムアップを促進する。

シェフ型リーダーは、実験を奨励し、フィードバックを促進し、失敗から学ぶという「シェフ型リーダーシップサイクル」を組織内で回し続けます。

エフェクチュエーション的なマインドセット(失敗を恐れない)

エフェクチュエーションの思考を日常の行動に根付かせるには、失敗や不確実性に対する認識を根本的に変える必要があります。

失敗を「高価な授業料」ではなく「安価な教材」と捉える

エフェクチュエーションの観点では、失敗は「高価な授業料」ではなく、次に進むための「安価な教材」です。 失敗から、材料の組み合わせ、調理法、タイミングの問題点など、多くの情報とイノベーションの種を学ぶことができます。コカ・コーラが頭痛薬を作ろうとして失敗したことから世界的な飲料が生まれたように、失敗そのものではなく、失敗にどう向き合い、何を学ぶかが重要です。

批判を「隠し味」に変える思考法

ビジネスにおける批判は、料理の「隠し味」のように、うまく使えばサービスに深みを与えます。 批判を活かすためには、感情と内容を分離し、建設的な部分を抽出することが重要です。さらに、「これじゃだめだ」という批判を「どうすればよくなるか?」という改善策を問う質問に変換することで、批判者を協力者に変えることができます。 例えば、Amazonは「オンラインで本が売れるわけがない」という批判に対し、レビュー機能や推薦システムを開発し、書店を超える体験を提供することで進化しました。

不確実性を「スパイス」として楽しむ

不確実性を回避するのではなく、むしろ「スパイス」として積極的に楽しむことが、創造性を発揮する鍵となります。 「計画通りにいかないのが普通」「変化は機会」という前提を持つことで、不確実性に対するストレスが軽減されます。硬直的な計画よりも、状況に応じて柔軟に対応していく「柔軟性」のほうが価値があります。 技術の進化や社会の変化(例:AIの登場、SDGs)を、脅威ではなく「新鮮な食材」として捉え直す発想転換により、新たな価値提供のチャンスが生まれます。富士フイルムがフィルム市場の縮小という危機に対し、化学技術を化粧品や医療に転用したように、不確実性は新たな事業へのチャンスとなるのです。

エフェクチュエーションは「思考のOS」をアップデートする

エフェクチュエーションは、インド人経営学者サラス・サラスバシー氏が体系化した、手持ちの手段から未来を創造するための思考法です。

予測が困難なVUCA時代において、従来の目標設定型アプローチ(コーゼーション)では限界があります。エフェクチュエーションは、資源の棚卸し(手中の鳥)から始め、リスクを限定し(許容可能な損失)、多様な関係者と共創し(クレイジーキルト)、偶発性をチャンスに変え(レモネード)、自ら未来をコントロールする(パイロット)という一連の原則を通じて、企業や個人が不確実性に対処するための実践的な戦略的フレームワークとして機能します。

偉業は、壮大なビジョンからではなく、目の前の「使えるもの」から始まっています。あなた自身のスキル、知識、そして人脈(冷蔵庫の中身)に眠る可能性に気づき、小さな実験を繰り返すこと、これこそが、この不確実性の時代にイノベーションを起こすための鍵となります。