A4、B5…よく使うけど、名前の意味は?

ビジネスシーンで頻出の「A4」「B5」という紙のサイズ。会議資料、企画書、パンフレット…どれも当たり前のようにこの表記を使っています。

でも、ふと疑問に思ったことはありませんか?

「そもそも、A判・B判ってどういう意味?」

「なぜ“A”とか“B”という呼び方をしてるの?」

この記事では、そんな素朴な疑問をスッキリ解決します。雑学としても面白く、会話のネタにもなる「判型の由来」、ぜひこの機会に押さえておきましょう。

A判・B判とは? ビジネスの現場でよく使うサイズ体系

まず基本を確認しておきましょう。

紙のサイズには大きく分けて 「A判」と「B判」 という二つの体系があります。

- A判(Aシリーズ)

国際規格(ISO 216)に基づいたサイズ。世界中で使われており、特にA4(210×297mm)はビジネス標準。 - B判(Bシリーズ)

日本独自のJIS規格に基づいたサイズ体系。A判より一回り大きく、B5(182×257mm)などが雑誌や本で多用されます。

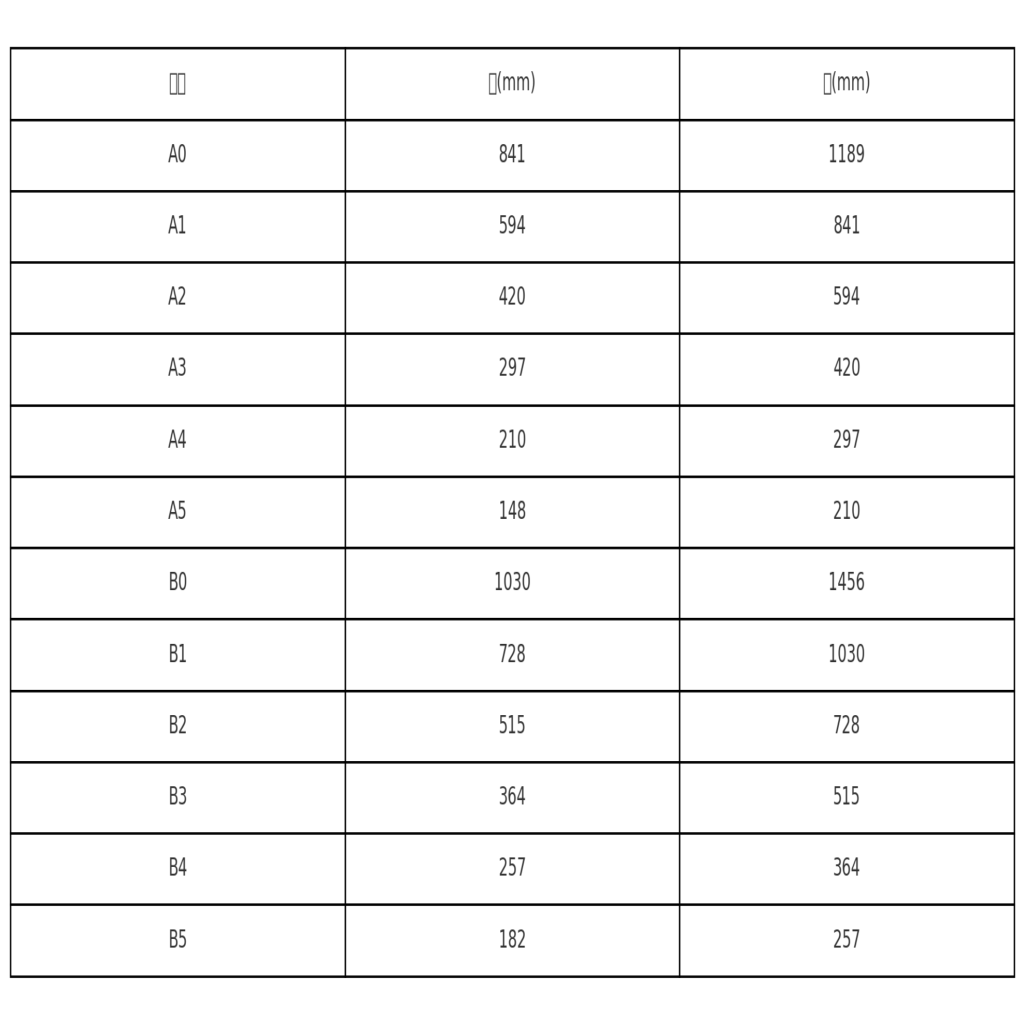

A判とB判のサイズ比較表

下記は代表的なサイズの比較表です。

※縦横はmm単位

このように、A判は面積が半分になるように小さくなっていき、B判はそれよりもやや大きめのサイズ構成になっています。

なぜ「A」と「B」なのか? 由来と意味

実はこの「A」や「B」、なんとなく記号っぽいですが、ある程度の由来があります。

A判の「A」は、ドイツ発の“基準サイズ”

A判は1920年代、ドイツで提案された「DIN規格」がルーツ。

その中で「A0」は面積がちょうど1平方メートル**になるように設計され、ここから半分ずつに折っていくことでA1、A2、A3…とサイズが決まっていきます。

この「A」は、ドイツ語で“出発点”や“基準”を意味する Ausgangsformat の頭文字とも言われていますが、確定した由来は不明。

ただし、最初に定められた体系だったため、「A=基本形」として定着しました。

B判の「B」は、補完的に生まれた分類記号

A判の登場後、「A4よりもう少し大きい紙が欲しい」などのニーズが出てきました。

そこで、日本の印刷業界では、AとCの中間サイズを意識した「B判」を独自に開発しました。

この「B」は、単純に“次の系列”としてつけられた記号です。深い意味はなく、「Aの次だからB」といった分類上の整理です。

実はC判もある? 紙サイズのもう一つの軸

あまり知られていませんが、C判というサイズ体系もあります。

これは主に封筒用のサイズとして存在し、たとえば:

- A4の資料を折らずに入れたい → C4封筒

- A5の資料用 → C5封筒

のように、A判がぴったり収まるサイズで設計されています。

なぜビジネスではA4が主流なのか?

A判がビジネス文書の標準になっている理由は、「1:√2」という比率の合理性にあります。

この比率は、紙を縦半分に折っても形が変わらず、次のAサイズとしてそのまま使えるという特徴があります。

例:

- A4 → 半分にすると → A5(同じ比率)

- A3 → 半分にすると → A4(同じ比率)

このコピー・拡大縮小に適した設計が、印刷や配布に便利で、世界中のオフィスで採用されている理由です。

B判が選ばれるシーンとは?

B判は、特に出版・印刷物の分野で多く使われます。

- 雑誌や文庫 → B5、B6などが多い

- チラシ、ポスター → B4、B3なども活用

理由はシンプルで、A判よりもやや大きいため、レイアウトに余裕があるから。

また、日本独自の出版文化と相性がよかったため、自然とB判が主流になったジャンルもあります。

判型を知っていると、世界が少し広がる

判型の由来や構造を知ると、単なる紙サイズが「情報設計の一部」に見えてきます。

会議資料をA4で作るとき、パンフレットをB5で発注するとき、「なぜこのサイズなのか」を理解している人とそうでない人では、提案や仕上がりにも差が出るかもしれません。

ちょっとした雑学ではありますが、日常の「当たり前」を問い直す力は、どんな職種でも役に立ちます。

まとめ:AとBの正体は「使いやすさ」と「整理の工夫」

| 規格 | 由来 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| A判 | 国際規格(ISO) | 書類、コピー、会議資料 | 1:√2の黄金比、グローバル標準 |

| B判 | 日本独自のJIS規格 | 書籍、チラシ、雑誌 | Aより一回り大きく、印刷向き |

| C判 | 封筒サイズ | 資料送付、郵便 | Aがぴったり収まる設計 |

次に印刷物を作るとき、ぜひこの「判型」の知識を思い出してみてください。

プレゼンの冒頭に軽く触れてみるだけでも、「お、この人、分かってるな」と一目置かれるかもしれません。